En 1945 paraissait le premier numéro de la Revue romande d’agriculture, de viticulture et d’arboriculture, aïeule de l’actuelle Vignes et Vergers. L’occasion de jeter un œil dans le rétro et de revenir sur des évolutions majeures qui ont jalonné les huitante dernières années. Morceaux choisis dans ce premier volet consacré à la viticulture.

RÉANE AHMAD

L’année 2025 résonne de façon particulière pour Vignes et Vergers, puisqu’elle marque le huitantième anniversaire de la Revue romande d’agriculture, de viticulture et d’arboriculture parue pour la première fois en 1945. Ces huit dernières décennies, de la fin de la Seconde Guerre mondiale à nos jours, ne furent pas de tout repos pour les spécialistes de la branche viticole. Dès le milieu du siècle, le début de la mécanisation commence à révolutionner le secteur sans dénaturer son côté traditionnel. Aujourd’hui, la production intégrée représente la norme, avec des défis toujours plus grands face au réchauffement climatique et à la concurrence étrangère.

LA MÉCANISATION EN MARCHE

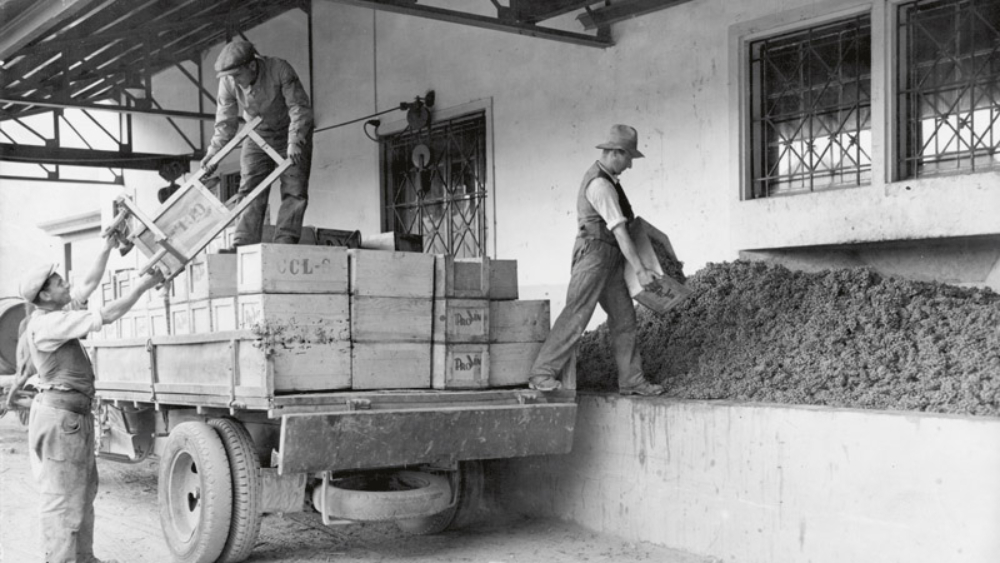

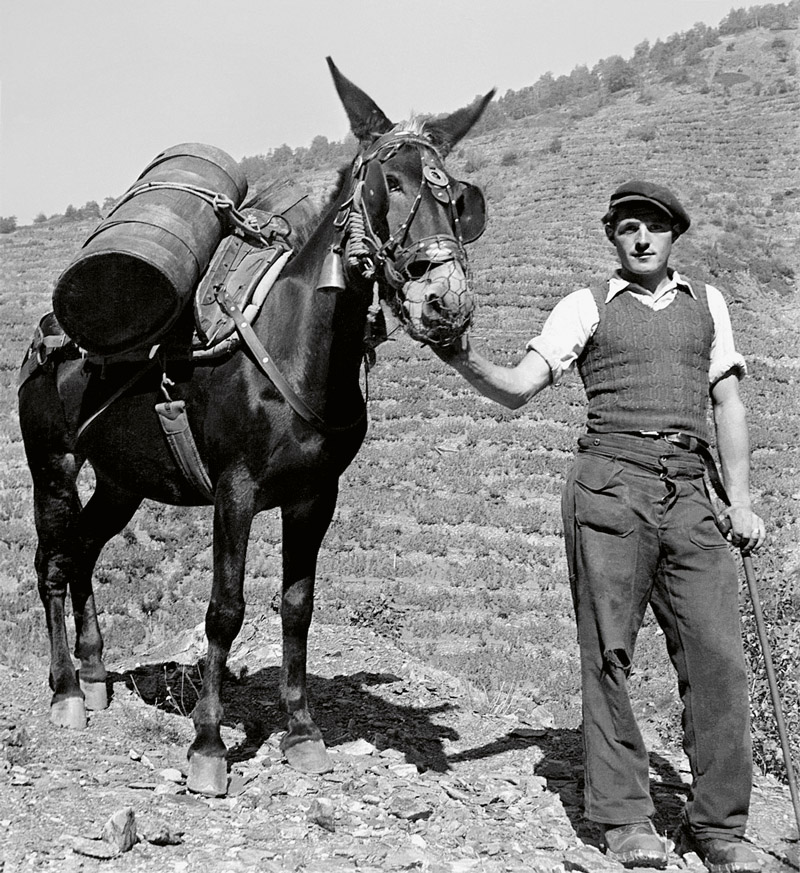

Après la Seconde Guerre mondiale, le développement de la mécanisation améliore progressivement la productivité et la compétitivité des exploitations viticoles, tout en réduisant la pénibilité du travail et les coûts de main-d’œuvre (labour, taille, récolte). L’introduction de moyens de traction à partir de 1950 transforme le paysage viticole. Apparaissent ensuite des machines plus spécialisées comme les pulvérisateurs, les débroussailleuses ou les bêcheuses. Ces équipements permettent une gestion plus précise et plus rapide des traitements phytosanitaires et de l’entretien des vignes. Cependant, tous les terrains ne se prêtent pas à la mécanisation, en raison de leur pente ou de l’accès aux parcelles. De nos jours, les innovations se renforcent avec des technologies de précision, comme les drones pour le traitement phytosanitaire.

Durant l’après-guerre, les stations de recherches, telles que celle de Changins, élargissent leurs recherches pour répondre aux défis modernes, avec des travaux sur la mécanisation, la résistance aux maladies et l’amélioration des cépages. Dans les décennies suivantes, les efforts se tournent de plus en plus vers la durabilité et la biodiversité, avec des avancées dans les cépages résistants et les pratiques respectueuses de l’environnement. En 2004, la fondation d’Agroscope unifie ces initiatives, continuant de développer ainsi des solutions innovantes pour des vignobles résilients face aux changements climatiques et aux attentes des consommateurs.

LE TOURNANT DE LA PRODUCTION INTÉGRÉE

Développée dans les années 70, la production intégrée se systématise après 1990 avec la mise en place des exigences de base et de la certification par Vitiswiss. En dehors du bio et de la biodynamie, la quasi-totalité du vignoble suisse y adhère, faisant figure de précurseur. Parmi les innovations techniques, l’utilisation de cépages résistants, tels que le Divico ou le Cabernet Jura, moins sensibles aux maladies, permet de réduire le nombre de traitements phytosanitaires. En parallèle, des méthodes telles que la confusion sexuelle sont adoptées pour lutter contre les vers de la grappe, en perturbant leur reproduction au moyen de phéromones et en limitant ainsi l’usage d’insecticides. Cette stratégie est complétée par des solutions biologiques pour contrôler les araignées rouges et jaunes grâce à leurs prédateurs naturels, les typhlodromes. Aujourd’hui, la production intégrée continue d’évoluer grâce aux progrès techniques, en visant l’équilibre entre performance agronomique, protection de l’environnement et durabilité de la viticulture.

Photo : Provins, Médiathèque Valais – Martigny

VERS DES CÉPAGES PLUS RESISTANTS

Dès l’avènement de la bouillie bordelaise (un fongicide de synthèse fabriqué à base de sulfate de cuivre et de chaux) contre le mildiou, à la fin du XIXe siècle, la lutte contre les maladies fongiques (mildiou, oïdium, botrytis) a conduit à la sélection de cépages hybrides, comme le plantet, plus résistants, mais souvent critiqués pour leur faible expression aromatique. Les cépages traditionnels tels que le Chasselas, le Pinot noir et le Gamay restent les plus plantés et les mieux adaptés aux terroirs de nos régions. La recherche viticole permet de mieux comprendre l’interaction entre cépages et climat, ce qui facilite l’introduction de variétés plus tardives, comme le Merlot dans des zones plus favorables. Le développement de cépages résistants (Divico, Divona…) permet d’assurer une production durable tout en préservant la typicité des vins. Ces cépages, ainsi que la redécouverte de variétés autochtones comme le Cornalin ou l’Humagne rouge en Valais, renforcent la compétitivité de la viticulture.

Photo : Olivier Viret

Photo : Olivier Viret

DES MARCHÉS LOCAUX À L’IMAGE PREMIUM DES VINS

Durant la période d’après-guerre, les entreprises viticoles familiales écoulent leurs vins principalement sur les marchés locaux. Les années 70-80 marquent une prise de conscience quant à la qualité des produits suisses et au besoin de les mettre en valeur : les producteurs et productrices commencent à investir dans une communication axée sur l’authenticité, la typicité des terroirs et le caractère local. Dès les années 90, les labels de qualité AOC (Appellation d’origine contrôlée) se renforcent pour garantir la traçabilité et la qualité des vins. Les initiatives de marketing se diversifient avec l’apparition de salons professionnels, de la vente en ligne et de collaborations avec des sommeliers, des restaurants ou des influenceurs. Aujourd’hui, la Suisse mise sur une image haut de gamme, privilégiant une petite production de qualité, tout en mettant en avant les pratiques durables de la production intégrée, du bio ou de la biodynamie. En parallèle, la législation évolue, avec des contrôles stricts sur les AOC et une réglementation favorisant la protection des paysages viticoles. Les quotas de production et les normes environnementales prennent aussi une grande importance.

L’AVÈNEMENT DE LA RECHERCHE ŒNOLOGIQUE

En huitante ans, l’œnologie connaît une transformation significative, passant d’une approche essentiellement empirique à une science reconnue. Après la guerre, la production de vin s’appuie sur des méthodes traditionnelles, avec un savoir-faire transmis de génération en génération, mais avec peu de recherches formelles. Les années 70 marquent un tournant avec l’introduction de techniques modernes issues de la recherche œnologique, notamment la maîtrise des fermentations grâce à des levures sélectionnées et celle des températures. Les années 80 et 90 voient naître des formations spécialisées, comme celles de Changins, qui devient un centre de référence au niveau national et international. Ce développement s’accompagne d’une meilleure compréhension des terroirs et de la valorisation des cépages locaux, tels que le Chasselas ou la Petite Arvine. Aujourd’hui, l’œnologie accompagne la tendance à la durabilité et à l’innovation, avec des expérimentations sur les cépages résistants et des vinifications naturelles, reflets de l’évolution des techniques mais aussi des attentes de la clientèle.

NOUVELLES TECHNIQUES DE GREFFAGE

Après la crise du phylloxéra, durant la deuxième moitié du XIXe siècle, la reconstitution des vignobles nécessite l’adoption de porte-greffes américains résistants à l’insecte. Les porte-greffes tels que le 3309 Couderc, le Kober 5BB, 5C ou le Fercal sont utilisés pour une meilleure adaptation au taux de calcaire des sols. A la même période, les centres de recherche viticole (comme celui d’Agroscope, présent notamment à Pully, Changins et Wädenswil) jouent un rôle clé dans la sélection clonale et la diffusion du matériel de base pour les pépiniéristes. Ces derniers deviennent des acteurs majeurs pour la multiplication du matériel végétal.

Nous remercions chaleureusement Olivier Viret, responsable du Secteur viticulture et cultures spéciales à la DGAV, pour son aide précieuse dans la réalisation de ce dossier.

Partagez cet article

...