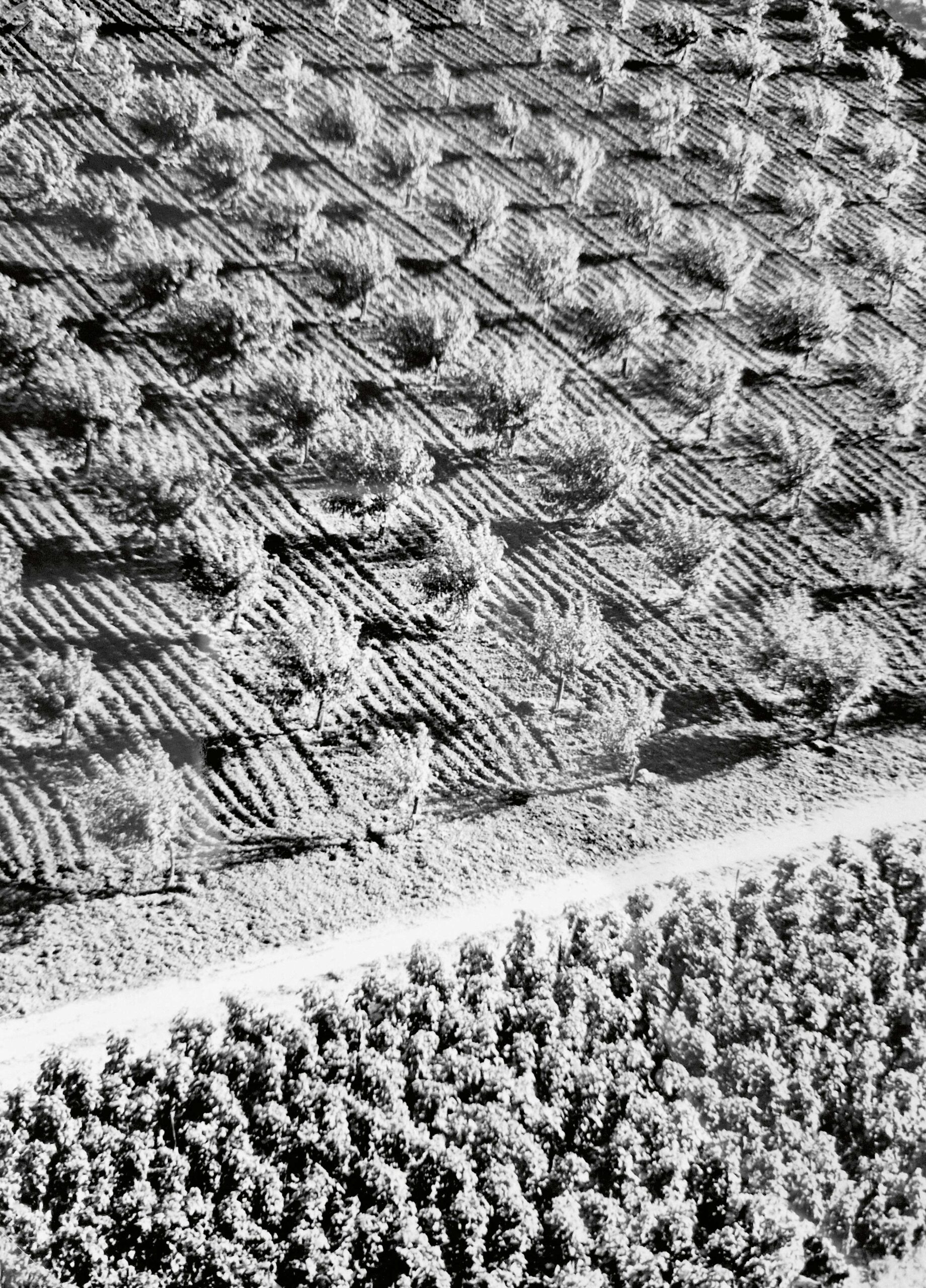

Scène de lutte contre le gel dans le verger valaisan en 1958. © IFELV

En 1945 paraissait le premier numéro de la Revue romande d’agriculture, de viticulture et d’arboriculture, aïeule de l’actuelle Vignes et Vergers. L’occasion de jeter un œil dans le rétro et de revenir sur des évolutions majeures qui ont jalonné les huitante dernières années. Après la viticulture, dans notre premier numéro de l’année, voici le second volet consacré à l’arboriculture fruitière.

RÉANE AHMAD

L’année 2025 résonne de façon particulière pour Vignes et Vergers, puisqu’elle marque le huitantième anniversaire de la Revue romande d’agriculture, de viticulture et d’arboriculture parue pour la première fois en 1945. Ces huit dernières décennies, de la fin de la Seconde Guerre mondiale à nos jours, ne furent pas de tout repos pour les spécialistes de la branche arboricole fruitière. Il y a huitante ans, presque chaque ferme romande possédait son propre verger haute-tige traditionnel. Aujourd’hui, la branche arboricole suisse est tributaire de coûts de main-d’œuvre élevés et doit répondre à des exigences de plus en plus pointues pour délivrer des fruits sans défaut.

UN MAILLON ESSENTIEL DE L’ÉCONOMIE DE GUERRE

Jusqu’à la fin de la Seconde Guerre mondiale, l’économie de guerre domine l’agriculture suisse. La production de fruits joue un rôle stratégique dans l’approvisionnement alimentaire : la Régie fédérale des alcools gère les stocks et transforme les pommes en alcool ou en sirops.

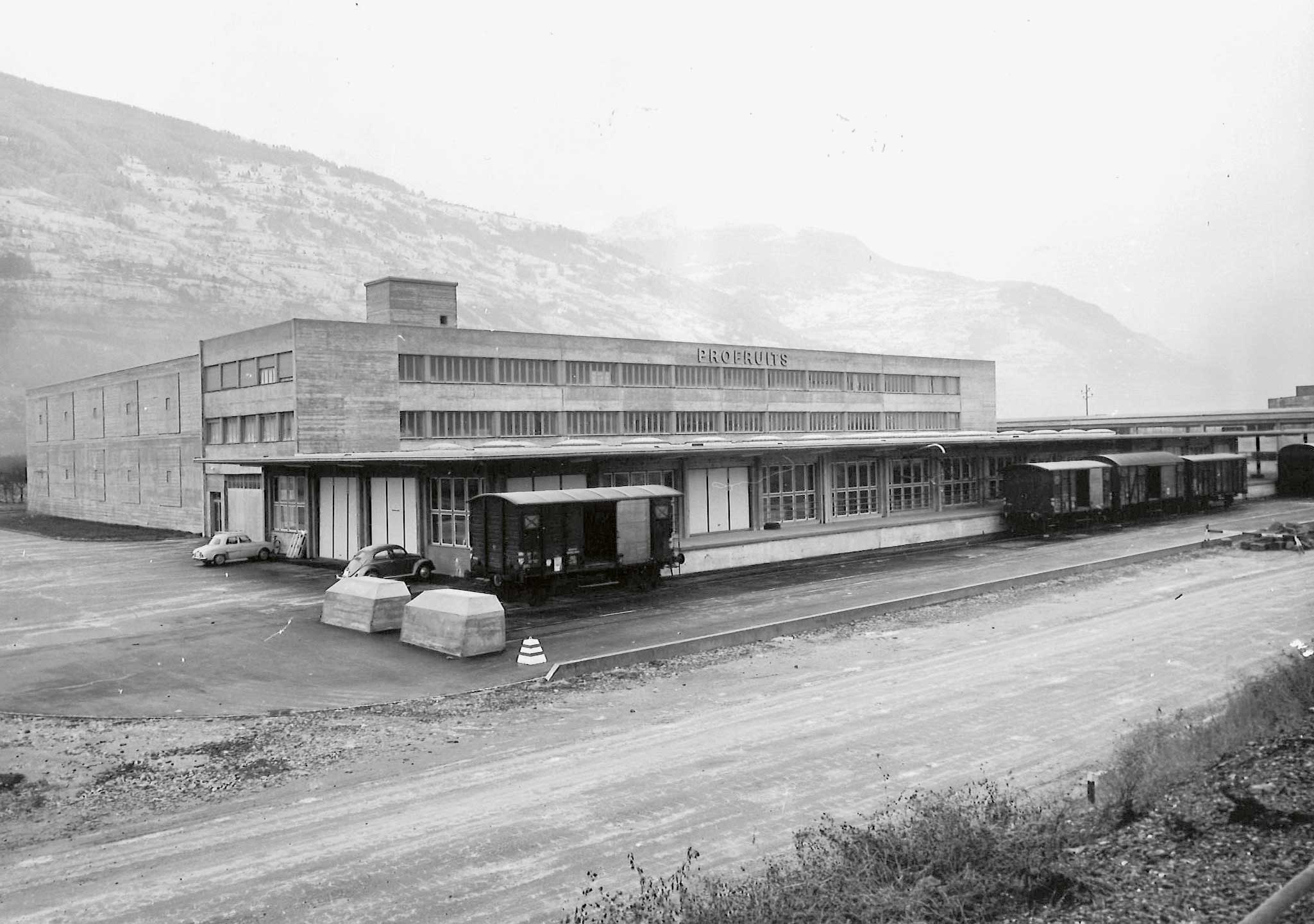

Les jus de pommes et fruits concentrés se substituent au sucre, très peu disponible. La naissance des premiers entrepôts frigorifiques annonce une révolution : la prolongation de la conservation des fruits et la réduction des pertes post-récolte. A la pointe de la technologie de l’époque, les entrepôts frigorifiques de Charrat (VS) sont inaugurés en 1944 ; leurs six étages peuvent stocker jusqu’à 1600 tonnes de fruits. Après la guerre, l’économie connaît une reprise rapide, avec un fort essor pour l’exportation de fruits transformés et fruits de table. La Suisse devient un acteur majeur sur les marchés européens grâce à sa situation géographique centrale, ses infrastructures modernes et la signature d’accords commerciaux bilatéraux.

TRANSFORMATION DES VERGERS

Dans les années 60, on assiste à une transformation des vergers et des techniques de taille. L’arrachage massif des arbres fruitiers traditionnels est lancé. Une stratégie encouragée par la Régie fédérale des alcools et le remaniement parcellaire. Résultat : sur les 14 millions d’arbres haute‑tige existants en Suisse en 1951, il n’en reste plus que 20 % aujourd’hui. Les vergers basse-tige facilitent la récolte et la mécanisation, et ils gagnent en popularité. Ces changements influencent grandement les systèmes de vergers, les porte‑greffes et les techniques de taille. Dans les années 60, le savoir‑faire en faveur d’arbres robustes avec de larges couronnes laisse place à la taille « en gobelet » avec une structure ouverte favorisant la lumière et l’aération, ou à la taille « Oeschberg » avec un axe central maximisant la stabilité et la productivité. Avec la densification et la mécanisation des vergers, se développe aussi la taille palissée, dont la taille en palmette. Plus récemment, émerge la taille longue qui préserve l’énergie de l’arbre. A noter que depuis une vingtaine d’années, les vergers haute-tige connaissent un regain d’intérêt, qui reste malgré tout marginal, plus à des fins de conservation du patrimoine paysager que pour la vente de fruits.

EXIGENCES SANITAIRES DE PLUS EN PLUS POINTUES

Peu à peu, la dépendance aux traitements chimiques (souvent à large spectre) laisse place à de nouvelles pratiques mises en place de façon volontaire puis accompagnées par des réglementations et des certifications. Dès les années 70, la production intégrée (PI) marque un tournant en combinant la surveillance des vergers, les seuils d’intervention et l’usage ciblé de phytosanitaires homologués. Les arboriculteurs suisses et les stations fédérales de recherche agronomique ont été les instigateurs du développement de la PI en Suisse, concept largement repris dans d’autres productions agricoles et dont le rayonnement impacte encore les réflexions culturales de nombreux pays. La PI intègre les attentes en matière de durabilité et renforcent l’utilisation d’alternatives comme les pièges phéromonaux, les auxiliaires naturels ou les produits de biocontrôle. Plus récemment, la production biologique impose des restrictions relatives à l’usage de produits phytosanitaires de synthèse. Par ailleurs, les critères esthétiques des fruits imposés par la distribution et les goûts du public exigent de conjuguer réduction des intrants et maintien d’un aspect sans défaut (apparence, calibre). Les guides phytosanitaires annuels d’Agroscope cherchent l’équilibre entre la limitation des traitements et un niveau de protection phytosanitaire élevé (qualité, rendement).

Cf. Les Index phytosanitaires pour la viticulture et l’arboriculture ont été encartés dans le no 1 de Vignes et Vergers.

naturelles.

RÉVOLUTION DE LA MAÎTRISE DU FROID

Dès les années 50, le succès de la variété de pomme Golden Delicious entraîne l’agrandissement des surfaces, la multiplication d’entrepôts frigorifiques et l’évolution rapide de la technique du froid. Dans les années 60, le docteur Karl Stoll, de la Station fédérale de Wädenswil, développe l’atmosphère contrôlée qui réduit considérablement les pertes durant le stockage. C’est à Conthey, au Centre des Fougères, que se déroulent dès 1973 et pendant vingt-cinq ans les essais de conservation des fruits et légumes. Dès la fin des années 90, les chambres frigorifiques commencent à être entièrement informatisées. De nos jours, l’atmosphère contrôlée dynamique (ACD) permet d’abaisser le taux d’oxygène de façon très précise : les recherches démontrent une amélioration de la fermeté des pommes et une réduction des désordres physiologiques comme l’échaudure. Les recherches actuelles en lien à l’ACD portent sur la limitation des traitements post-récolte, l’intégration de technologies de gestion énergétique pour réduire l’empreinte carbone des infrastructures ou encore sur l’utilisation de capteurs intelligents basés sur l’intelligence artificielle.

ÉVOLUTION VARIÉTALE ET INTÉRÊTS DIVERGENTS

Depuis 1945, l’arboriculture connaît une profonde évolution variétale, dictée en premier lieu par le marché, puis par les défis climatiques et sanitaires. Durant l’après-guerre, la standardisation s’impose avec des variétés prisées par la grande distribution, comme la Golden ou la Gala, garantes d’un fruit beau et bon. A la fin des années 1990, les variétés dites « club » comme Jazz ou Pink Lady émergent, offrant un système d’exclusivité et une meilleure rentabilité aux producteurs. Cependant, ces choix privilégient souvent l’apparence et la conservation, parfois au détriment de la résistance aux maladies. Aujourd’hui, face au réchauffement climatique et aux pressions sanitaires, la recherche s’oriente vers des variétés plus robustes, jolies et faciles à manger, bien que leur adoption reste freinée par les exigences du marché. En effet, la grande distribution souhaite des fruits faciles à vendre, dégageant des marges intéressantes, tandis que le consommateur se plaint de ne pas avoir suffisamment de choix au niveau des variétés. En guise d’exemple de ces contradictions entre différentes optiques, la Gala correspond bien à la demande du commerce de détail mais demeure sensible à la tavelure et au chancre. Le cas de l’abricot Luizet en Valais illustre aussi la difficulté de définir une stratégie car, longtemps dominant, il partage désormais 80 % du marché avec une trentaine d’autres variétés.

VERS UNE LIBÉRALISATION DES ÉCHANGES

La forte protection douanière d’après-guerre garantit des prix stables et soutient les exploitations arboricoles centrées principalement sur la pomme, la poire ou la cerise. Cette politique, combinée aux quotas d’importation, vise à sécuriser l’approvisionnement national. Les années 90 marquent un tournant avec une ouverture progressive du marché. Cette libéralisation expose l’arboriculture suisse à davantage de concurrence avec des pays ayant des coûts de production plus faibles. Dans ce contexte tendu, avec des certifications imposées aux producteurs, la filière se diversifie et mise sur la qualité avec des variétés à forte valeur ajoutée comme les pommes Jazz et Pink Lady ou la poire Fred. Toutefois, les producteurs et productrices helvétiques peinent à faire face aux importations importantes, notamment hors saison, et réclament généralement une meilleure régulation.

Nous remercions chaleureusement Olivier Viret, responsable du Secteur viticulture et cultures spéciales à la DGAV, Gilles Andrey, chef du secteur Économie vitivinicole et inspectorat phytosanitaire à la DGAV, ainsi que l’IFELV et l’UFL pour leur aide précieuse dans la réalisation de ce dossier.

Partagez cet article

...